人工智能界掀起了新的薪资地震。吴恩达对此做了评价。

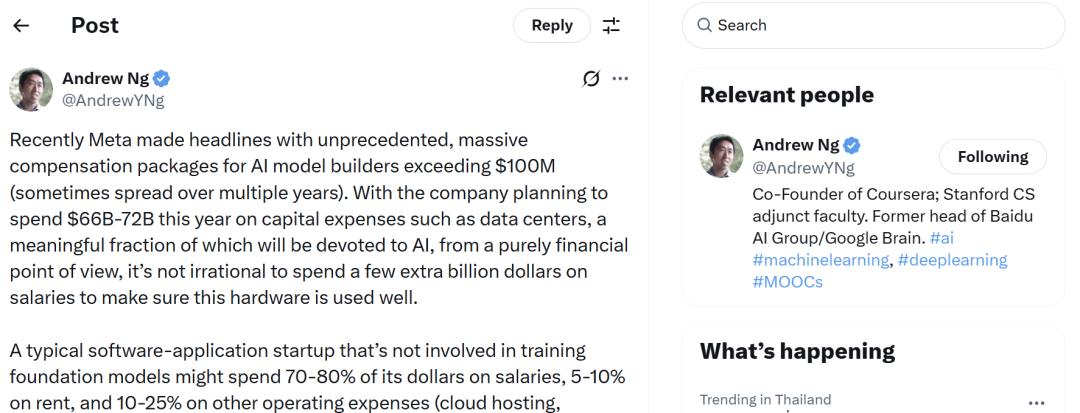

吴恩达在推特中表示,Meta为AI大模型开发者开出超过1亿美元的薪酬大礼包,震动了整个科技行业。这些薪酬虽然多数分摊在几年内支付,但依然罕见到足以成为新闻头条。

吴恩达指出,这一出手并非冲动WhatsApp网页版登录,而是基于精密的资本逻辑。

Meta今年计划投入660亿至720亿美元在资本支出上,其中很大一部分将用于建设AI基础设施,例如数据中心和GPU集群。在这样庞大的投入面前,拿出几亿美元“买人”,只是成本结构中的一小部分。

他表示,这与传统的软件创业公司形成鲜明对比。普通初创公司约70%至80%的预算用于员工工资,而在AI大模型企业中,工资反而成了最小的一项支出。

如果企业已经决定砸几十亿美元买GPU,那么花几亿美元请人把这些硬件用好,完全合理。

高薪不是情绪表达,而是投资配置。

吴恩达观察到,一个构建AI基础模型的公司,员工数量相对较少,但资本投入极高。这种“人少钱多”的结构,为超级高薪提供了天然土壤。

在Meta出手之前,一些AI模型训练师的薪酬已高达每年500万到1000万美元。如今,Meta将这个数字推到了新的高度。

这不仅是Meta一家的策略。

Netflix也是类似模式的代表。它今年计划投入180亿美元制作内容,而公司仅有1.4万名员工。在人力成本比例极低的背景下,公司可以持续支付高于市场的工资,并形成强烈的企业文化定位,比如“我们是一支运动队,而不是一个家庭”。

反观制造业巨头富士康,全球员工超过100万人。在这种劳动密集型结构中,每提高一点工资,都会成倍放大整体成本压力。

吴恩达指出,AI企业与传统企业的薪酬逻辑,已经走上两条完全不同的路径。

资本密集型企业,可以用资本换人才,用少量人撬动巨额算力;劳动密集型企业,只能用人换产值,用大量人力维持运转。

吴恩达提醒,Meta虽然业务复杂,包括Facebook、Instagram、WhatsApp、Oculus等,但其AI训练体系正在变成最烧钱、也最关键的部分。

他特别提到,Meta等平台长期依赖用户生成内容(UGC)吸引用户注意力,再通过广告实现收入。而现在,AI生成内容(AIGC)正悄然逼近。

AI可以自动生产文本、图像、视频,甚至互动内容。当AI内容开始与人类内容竞争注意力,UGC赖以生存的逻辑就被撼动了。

Meta不是唯一焦虑者。

TikTok、YouTube等同类平台,同样意识到AIGC可能彻底重塑整个社交生态。于是它们竞相投入,部署AI战略,而“高薪挖人”,成为这场战争最直接的表现形式。

吴恩达分析,Meta在高价聘用AI人才时,除了看重他们的未来贡献,还可能意在“技术侧写”,通过引入关键人物,获得竞争对手技术布局的洞察。

这是硅谷常见的商业博弈,叫“挖人即获取技术情报”。只要这种做法不破坏企业文化,它就是合理的战略支出。

吴恩达还提到,早在十年前,他就曾为AI团队建立预算模型,评估在既定资金下,该雇用多少员工、采购多少GPU,以获得最优生产力。

而今天,这种模型几乎不再需要。答案已经写在行业逻辑里:一切向硬件倾斜,一切以扩展为先。

但即便如此,人才仍是关键。

他为那些获得高额薪酬的AI从业者感到高兴,同时也强调,每一位投身AI行业的人都值得尊重。他们的工作,正在参与一场影响深远的技术革命。

以下是推特原文,DeepSeek整理如下:

最近,Meta 因为给大模型研发人才开出“破表”的薪酬方案而上了头条:单人总包动辄超过 1 亿美元(通常分几年兑现)。公司今年计划在数据中心等资本开支上投入 660—720 亿美元,其中相当一部分指向 AI。纯从财务角度看,为了让这些硬件发挥最大效用,再多拿出几十亿美元留住顶尖人才,并不算不理性。

对不参与训练基础模型的典型应用型创业公司来说,支出结构通常是:70%—80% 用于人力,5%—10% 是房租,另外 10%—25% 是各类运营成本(云服务、软件授权、市场、法务/财务等)。但把模型做大是高度资本密集的活儿,薪酬反而只占总成本的一小部分。于是,虽然团队不大,却有能力给出异常优厚的待遇:既然你在 GPU 硬件上的投入动辄以数百亿 美元计,为何不拿出其中十分之一来砸在人上?在 Meta 最近抬价之前,大模型训练岗位的薪酬就已不低,很多人年薪 500—1000 万美元;而 Meta 进一步把天花板又推高了一截。

Meta 业务线众多:Facebook、Instagram、WhatsApp、Oculus 等都在其列,但 Llama/大模型训练这条线尤其资本密集。Meta 的诸多产品依赖 UGC(用户生产内容)来聚拢注意力,再通过广告变现。AI 对这种模式既是威胁,也是机会:如果 AIGC(AI 生成内容)开始替代 UGC 成为主要“吸睛”供给,并承载广告,社交媒体的格局就会被重塑。

这也是为什么 Meta,和 TikTok、YouTube 等平台一样,对 AIGC 高度关注,并在 AI 上重金投入合情合理。进一步讲,招到关键人才,不仅获得其未来产出,还可能带来对竞争对手技术的洞察;只要不伤公司文化,高薪就是理性的商业选择。

资本密集型行业给员工开高薪并不是什么新故事。比如 Netflix 今年预计在内容上投入 180 亿美元,给 1.4 万名员工发工资只占总成本的小头,于是便能长期提供高于市场的薪酬。这种花钱方式也塑造了它独特的文化“我们是一支球队,不是一个家庭”(对 Netflix 有效,但未必适用于所有公司)。相反,像富士康这种全球雇员超百万的劳动密集型制造业,在薪酬上就必须更加精打细算。

早在十年前,我带队做 AI 扩容时,就做过电子表格模型:预算里该分多少给人、多少给 GPU?我们用自定义的“人(N)+ 机(M)→ 产出”函数来估算生产率,在预算约束下优化 N 与 M 的组合。此后,AI 扩容的开支结构明显向 GPU 倾斜。

我为那些拿到大包的人由衷高兴。撇开个体数字,我也感谢每一位投身 AI 的同行。所有做 AI 的人都该拿到体面的回报。尽管薪酬差距在拉大,我认为这反映的是更大的时代背景:在当下,从事 AI 开发的人正站在一个能产生巨大影响、推动世界变化的历史机遇点上。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。

本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

最新留言